2025.04.25

写真のテクスチャー(質感)とは?印象の違いや主題の質感を捉える方法を解説

写真のテクスチャー(質感)とは?印象の違いや主題の質感を捉える方法を解説

写真のテクスチャー(質感)とは?

テクスチャーとは被写体の表面の質感やキメのことです。たとえば、枯木の表面のひび割れや苔、花びらのやわらかさなどが挙げられます。テクスチャーをうまく描写できれば、肉眼で見たときの触れたくなるような感覚が生まれ、臨場感を感じられます。また、奥行きや立体感を表現する要素にもなります。

質感の表現は光の当て方、アングル、レンズ選びなど技術的な要素だけでなく、被写体そのものを見ることが欠かせません。被写体に単にカメラを向けるだけでなく、その素材や表面の特性をじっくりと観察して面白い特徴を見つけ出しましょう。

テクスチャーの種類と効果

テクスチャーはハードやソフトなどと表現されます。たとえば、ソフトなテクスチャーはやわらかさや優しさを表現し、ハードなテクスチャーは硬質感や力強さを表現します。ここでは、代表的なものを紹介します。

自然のテクスチャー

自然界には魅力的なテクスチャーが豊富にあります。いくつか例を挙げてみましょう。

樹皮の凹凸や木目の流れは、長い年月によって自然が生み出した芸術です。何十年、何百年と風雨にさらされてきた樹木の表面を的確に描写できると、時間の流れを感じさせてくれるでしょう。

また、水面の波紋や反射は静と動が感じられ、やわらかい光の中で撮影すると印象的な質感が得られます。朝霧の立ち込める湖面や、夕日に照らされた川の流れなど、シーンによって様々な表情が見られるでしょう。

岩肌や地層のテクスチャーは、質感の繊細さを表現できると臨場感が高まります。風化した岩の表面や、層状に重なった地層などは、太古からの歴史を感じさせます。

このように自然界の被写体は、観察する視点とテクスチャーの表現によって、様々な情景を見せてくれるでしょう。

人工物のテクスチャー

人間が作り出したものにも、様々なテクスチャーが存在します。素材や製法によって生まれる質感の違いはわかりやすい例です。

たとえば、布地や織物のテクスチャーは繊維の凹凸を強調することで、素材の特性を表現できます。シルクのなめらかさやウールの温かみ、リネンのざらつきなど、それぞれの素材が持つ独特の質感を観察してみましょう 。

金属表面の反射や質感は、光の向きや強さによって印象的に表現できます。ステンレスのクールな輝きや、真鍮の温かみのある光沢、アルミのマットな質感など、光源の位置や大きさを変えながら魅力を引き出すことが重要です。

また、古い建物の壁や床は、経年による味わいを感じられます。剥がれかけたペンキ、風化したレンガなども面白い題材になるでしょう。

テクスチャーに注目したい被写体

ここでは、テクスチャーが際立つ代表的な被写体と、その撮影のポイントについて紹介します。

花や草木

花びらの繊細な質感は、マクロレンズや接写性能の高いレンズを使うことで、透明感や微細な模様まで捉えることができます。日中よりも朝夕の弱い光の中で撮影すると、花びらの繊細な組織や模様を美しく表現できるでしょう。水滴のついた花びらも魅力的な写真になります。

また、葉脈などの構造は逆光で撮影することで内部が透過して、美しさが際立ちます。産毛や雄しべ・雌しべなどのディテールに着目してみても良いでしょう。

関連記事:【マクロレンズで楽しむ!花と昆虫の撮り方】レンズの選び方や使いこなすコツをご紹介

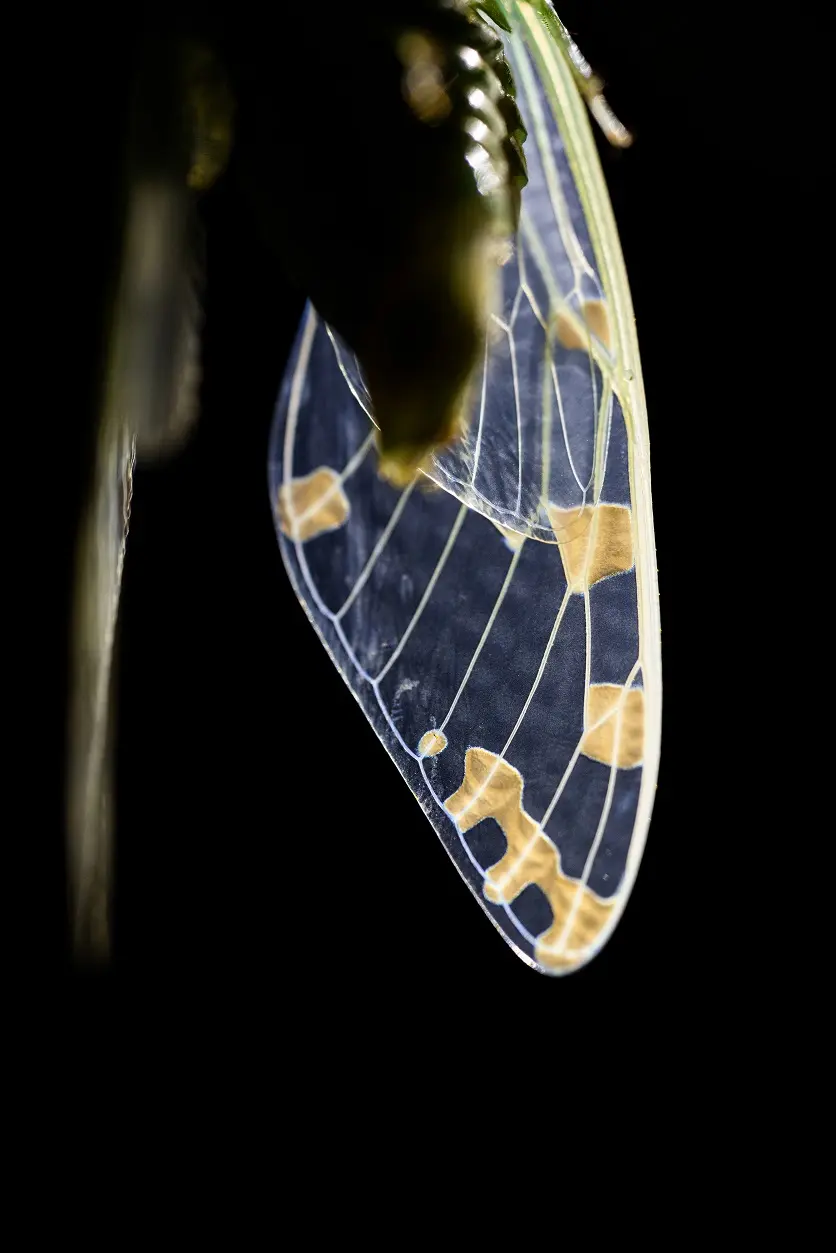

昆虫

翅 (はね)や触角の繊細な構造は、マクロレンズを使うと微細なテクスチャーを鮮明に捉えられます。甲虫の光沢や、表面の幾何学模様を観察してみましょう。また、複眼や体毛もディテールに迫ると面白いテクスチャーが見られます。こうした特徴はやや強めの光源を用いると捉えやすいでしょう。撮影する際はF8からF11程度などやや絞ることがポイントになります。

小物や雑貨

小物や雑貨は、人工物ならではの素材の質感や経年による変化に着目してみましょう。ガラスや陶器は光の透過や反射を活かすと、釉薬の凹凸感や光沢感、透明感など素材本来の質感を表現できます。木や革でできたものは、夕日の中などで陰影をつけて撮影すると、エモーショナルな雰囲気になります。アンティーク雑貨は、サイド光で立体感を強調すると経年変化による風合いを効果的に演出できます。

道具

日常の道具には使う人の生活が表れています。包丁や工具などの金属製の道具は、使い込まれた傷や磨耗、鈍い光沢感にクローズアップすると印象的に捉えられます。ハンドルやグリップなど持ち手がついたものは、艶や指紋、わずかな凹みまで映し出すとリアリティが増します。職人やスポーツで使う道具は、その道具を使う人と一緒に撮ると物語性を演出できるでしょう。

乗り物や機械

車のボディラインや塗装は、強い光よりもやわらかめの光の中で撮影すると曲線美やボディラインを含め美しく表現できるでしょう。エンジンパーツや機械部品は、望遠レンズやマクロレンズでディテールを切り取ると精密な造形美が際立ちます。オイルや使用感による光沢感も捉えると良いでしょう。乗り物のインテリアは、自然光を取り込むと革シートやウッドパネルなど素材の質感の違いが明確になります。

建築物

建築物の壁面は、サイド光を利用すると立体的なテクスチャーが強調されます。また、古い建築物は、広角レンズでその場の空間と共に捉えると歴史や現代との対比を感じさせる写真になるでしょう。一方で、現代的な建築物はガラスやコンクリートなど素材が感じさせる印象や、構造的などのデザイン的な美しさを強調すると、クールな雰囲気になるでしょう。

人物

人物の撮影をする際には、肌のキメや皺などのテクスチャーに注意してみましょう。日陰や夕日など、やわらかい光を使うと肌の質感を自然に表現できます。顔の皺や線はコントラストを強調すると、より深みの感じられる描写になるでしょう。また、手のテクスチャーは職業や生活がにじみ出る個性的な被写体で、クローズアップで撮ることでその人らしさを伝えられます。

関連記事:ポートレートとは?上手に撮影するコツやレンズ選びのポイントを解説

テクスチャーを美しく捉える方法

それでは、テクスチャーをしっかりと表現するにはどのように撮影すると良いのでしょうか?ここでは、基本的な撮影のコツをご紹介します。

接写で撮影する

被写体に近づいて撮影することで、肉眼では気づきにくい細部のテクスチャーを捉えることができます。接写撮影ではピントを合わせたい部分を明確にし、ボケを活かしながら主題を引き立たせましょう。特に、マクロレンズでは被写界深度が浅くなるため、どの部分を主題にしたいかを決めて意識的にピントを合わせましょう。また、接写だからといってマクロレンズは必須ではなく、通常のレンズでも最短撮影距離が短いレンズであれば接写撮影が可能です。

関連記事:接写(マクロ撮影)とは?小さな世界を大きく写すテクニックをご紹介

露出設定のコツ

テクスチャーを鮮明に捉えるには露出設定が非常に重要です。露出が過剰・過少にならないように気をつけましょう。

関連記事:一眼カメラの露出とは?露出を決める要素と露出補正の使い方

F値(絞り値)はやや絞る

開放よりやや絞ることで、細部の質感を捉えやすくなります。F値を上げると被写界深度が深くなり、ピントが合って見える範囲 が広がるため、立体的なテクスチャーの細部まで表現できます。目安として、F8からF11程度に設定してみて調整しましょう。一方、ボケが欲しいときは絞りを開くようにします。

シャッタースピードは明るさに応じて調整

シャッタースピードは、絞り優先モードを活用して調整すると良いでしょう。室内など低照度の環境で暗めの写真になってしまう場合は、三脚を使用してシャッタースピードを遅めに設定することで細部のディテールを捉えやすくなります。

一方、被写体が動く場合は、1/125秒などある程度以上のシャッタースピードが必要になります。たとえば、風に揺れる花や動く昆虫などを撮影する場合は、速めのシャッタースピードを選びましょう。

ISO感度は高くしすぎないよう注意

まずはISO100からISO400程度で撮影してみて、暗ければISO感度を高めに調整します。暗所でシャッタースピードを速く設定する場合などでは、ISO感度を高めに設定すると良いでしょう。一方、ISO感度を高くしすぎると、繊細なディテールに対してノイズが目立ってくる可能性もあるため、高くてもISO3200やISO6400程度を目安にしましょう。

露出補正で白飛びや黒つぶれを防ぐ

光沢のある被写体は反射で白飛びしやすいため、マイナス露出補正を行い、ハイライト部分のディテールを捉えます。一方、暗い被写体や影の部分のテクスチャーを表現するには、プラスの露出補正を設定して黒つぶれを防ぎます。写真の仕上がりを見ながら、適宜調整しましょう。

ピント合わせのコツ

接写の場合はボケやすくなるため、主題となるディテールを明確にし、ピンポイントでピントを合わせることを意識しましょう。被写体のどの部分のテクスチャーを最も強調したいのか、撮影前に明確にイメージすることが大切です。たとえば、花の撮影では花びらの繊細な模様に、木製品であれば木目の流れが最も美しく見える部分にピントを合わせるようなイメージです。また、主題となる被写体に対して垂直に構えることを意識すると、ピント面を確保しやすくなります。

関連記事:【撮影の基本】ピントが合わない理由や調整方法を解説

光の向きを意識する

テクスチャーを表現するには、サイド光を活用してみましょう。表面の凹凸に影ができ立体感が生まれるため、テクスチャーを表現しやすくなります。自然光で撮影する場合は、朝夕の方が撮影しやすいでしょう。

一方、花や植物の産毛など透過性のある被写体は、逆光で撮影すると組織の繊細な美しさが映えます。ただし、逆光撮影では露出調整が難しいため、スポット測光や露出補正を活用すると良いでしょう。

また、順光は被写体の色や模様を忠実に再現できるため、色彩豊かなテクスチャーや細かな模様を持つ被写体に適しています。注意点として、立体感は出にくくなるため、必要に応じてレフ板などで補助光を当てると良いでしょう。

関連記事:逆光とは?その特徴と逆光を活かした撮影方法

テクスチャーが主役になる構図を探す

被写体の特性を活かし、テクスチャーそのものが主役となるような構図を意識してみましょう。

様々なアングルや寄り引きで撮影してみて、主題となるディテールの立体感や細部が印象的に捉えられる構図を探すことが大切です。被写体の周りを移動しながら、低い位置からあおるように撮影したり、真上から見下ろすように撮影したりすることで、新たな発見があるかもしれません。また、極端にクローズアップするなど、よくある題材でもあえて非日常的に描写すると印象的になります。たとえば、果物の表面や葉の模様、布地の織り目などは典型的な被写体です。

一方、フレーミングも重要な要素です。例として、被写体のテクスチャーを画面いっぱいに配置することで、より没入感のある表現になります。また、画面の一部にテクスチャーを配置し、他の要素とのコントラストを作る方法などもあります。このように、対比や強弱を意識してみると良いでしょう。

関連記事:【初心者の方必見!】上手な写真を撮るための構図・アングルの基本を分かりやすく解説!

レンズ選びのコツ

ここでは、ディテールやテクスチャーを捉えるために、適切なレンズの選び方を紹介します。

開放F値

開放F値が小さいレンズは暗所でも明るめの写真を撮りやすいという利点があります。F2.8やF4などの明るいレンズは、室内や暗い環境でもクリアな画質でテクスチャーを表現できます。また、背景ボケも大きくなるため、テクスチャーを際立たせる表現にも効果的です。

関連記事:F値(絞り値)とは?設定例やシャッタースピード、ISO感度との関係まで徹底解説

焦点距離と画角

マクロ撮影では中望遠マクロレンズが使いやすく、被写体との適度な距離を確保しつつ、質感を精細に捉えられるという特徴があります。

望遠レンズは、遠くにある主題のテクスチャーも大きく捉えられます。また、画角が狭くなり背景ボケが大きくなるため、テクスチャーを主題として強調できます。動物など警戒心の強い生き物を捉える場合にも最適です。

一方、広角レンズは広い範囲を捉えられるため、風景や建築物など大きな被写体の全体像とテクスチャーを表現したい場合に適しています。パースペクティブを強調した迫力のある表現が可能です。特に建築物の内部や、風景の中の特徴的なテクスチャーを捉える場合に効果的でしょう。

関連記事:画角とは?レンズの使い分けについても知ろう

最短撮影距離

最短撮影距離が短いレンズほど被写体に近づけるため、テクスチャーを大きく捉えやすくなります。レンズを選ぶ際は、最短撮影距離をチェックしておくと良いでしょう。最短撮影距離が短ければ、マクロレンズでなくともマクロレンズのような描写を得ることができます。まずは手持ちのレンズの最短撮影距離を確認し、その性能を最大限に活用してみましょう。

オートフォーカス(AF)性能

スムーズにピントが合うかどうか、AF性能を確認しましょう。昆虫や動物など動きのある被写体には、動体追従性能も重要なポイントです。音に敏感な生物を撮影する場合は、静粛性も確認しておきましょう。ただし、マクロ撮影など精密なピント合わせが必要な場面では、マニュアルフォーカス(MF)の出番もあります。AF/MFの切り替えがスムーズにできるレンズや、MFを調整しやすいレンズがおすすめです。

関連記事:オートフォーカス(AF)とは?代表的な種類や使い方を詳しく解説

手ブレ補正機構

レンズ内手ブレ補正機構があると、手持ち撮影でもシャープな像を安定して得やすくなります。特にマクロや望遠撮影では、わずかな手の揺れが画像のブレとして現れやすいため、手ブレ補正機構が有効です。また、効き量を調整できるタイプだと、様々な表現に応用しやすいという利点があります。

初心者の方にもおすすめのタムロンレンズ

タムロンのレンズは軽量・コンパクトで持ち出しやすく、小回りの良さが特徴です。高い描写性能もメリットの一つで、ディテールを精細に捉えることができます。接写性能の高いレンズも多くラインアップしているため、作例などで描写を確認しながら、最適なレンズを探してみてください。

広角ズームレンズ

-

-

17-28mm F/2.8 Di III RXD a046(Model )

17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)は抜群の携帯性と高画質を両立させた、ミラーレス専用設計のソニーEマウント用大口径超広角ズームレンズです。クラス最小・最軽量を達成し、コンパクトで持ち運びしやすいため、街中や旅先の建造物から山岳の写真までさまざまな風景を気軽に撮影することができます。特殊硝材LD (Low Dispersion:異常低分散)レンズやXLD (eXtra Low Dispersion)レンズを贅沢に使用し、色収差を大幅に抑制。コンパクトボディながら優れた光学性能を発揮します。さらに広角端17mmでの最短撮影距離は0.19mと、超広角ならではのパースペクティブを活かした近接撮影も可能です。AF駆動には高速・精密なステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載。加えて、簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、アウトドアシーンでも快適な撮影をサポートします。このレンズがフットワークを軽くさせ、あなたを新たな景色へと連れだします。

-

-

17-50mm F/4 Di III VXD a068(Model )

17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068)は、静止画や動画撮影で使用用途の高い焦点距離をカバーした、超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズです。ズーム全域で高い描写力を達成しており、画面周辺までクリアに描きます。AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)を採用し、高速・高精度なAFを実現。また、インナーズーム機構の採用により、ズーム時に長さが変化しないため、静止画撮影だけでなく、ジンバルなどに搭載してもバランスがとりやすく、動画撮影にも最適です。さらに、広角端で最短撮影距離0.19m、望遠端で0.3mと近接撮影能力が高く、被写体に思いきり寄れるため、様々な撮影シーンで個性豊かな一枚を撮影することができます。機動力・利便性に長けたこの1本を持ち歩けば、静止画・動画問わず、ダイナミックな風景からスナップ撮影まで、レンズ交換をせずにバリエーション豊かな撮影が可能です。

-

-

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD b060(Model )

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060)は、大口径F2.8でありながら小型軽量と高い描写力を実現。コンパクトなAPS-Cサイズミラーレスカメラボディとのバランスもよく、普段使いとして最適です。広角端11mmでは最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:4と驚異的な近接撮影能力を実現し、パースペクティブの効いたデフォルメ効果を活かしたワイドマクロ撮影が可能。また、AF駆動には静粛性に優れたステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載しており、静止画だけでなく動画撮影にも適しています。加えて、屋外での撮影を考慮した簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、超広角大口径F2.8の高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

標準ズームレンズ

-

-

20-40mm F/2.8 Di III VXD a062(Model )

20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)は、携帯性を徹底的に追求した、新たな大口径標準ズームレンズです。超広角20mmからはじまり、標準域の40mmまでをカバーしながら、クラス最小・最軽量のサイズ感。ズーム全域で美しい写りも実現しており、静止画撮影だけでなく、Vlogなどの動画撮影にも活躍します。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、高速・高精度なAFを実現。静止画・動画問わず気軽に持ち出し撮影を楽しむことができる、今までにない新しい大口径標準ズームレンズです。

-

-

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 a063(Model )

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)は、高い評価を受けた28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)から、第2世代「G2」として、さらなる進化を遂げた大口径標準ズームです。高画質・高解像を実現し、AFの高速化と高精度化を達成しました。広角端での最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率1:2.7を実現。新デザインの採用により操作性や質感も向上しました。さらに、独自開発した専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズが可能になりました。

-

-

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD b070(Model )

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)は、APS-Cサイズミラーレス一眼用の大口径標準ズームレンズです。普段使いに最適な17-70mm (35mm判換算:25.5-105mm相当)、ズーム比4.1倍を実現。画面全域において高い解像性能を維持します。また、手ブレ補正機構VCの搭載や、静かで滑らかなAF、フォーカスブリージングを抑えて快適な動画撮影をサポートします。大口径F2.8の高画質を静止画と動画、双方の撮影で手軽に楽しめる実用性の高いレンズです。

望遠ズームレンズ

-

-

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD a058(Model )

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)は、広角端で開放 F2を達成し、準広角35mmから望遠150mmまで、ポートレート撮影で使用頻度の高い画角を1本でカバーします。大幅な大口径化と高画質を実現、リニアモーターフォーカス機構VXDにより高速・高精度AFを達成しています。新デザインの採用により、操作性や質感も向上しました。独自開発の専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズも可能になりました。

-

-

50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD a069(Model )

50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A069)は、70-300mm使用時の「広角側が少し物足りない」の声に応え、広角側を50mm始まりに。望遠域300mmまでカバーしながらも非常にコンパクトなサイズを実現しています。また、50-300mm全域で高画質を達成。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)や手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)の搭載により、あらゆる撮影を強力にサポートします。さらに、広角端では最短撮影距離0.22m、最大撮影倍率1:2の高い近接撮影能力で、存分にハーフマクロの世界を楽しめます。気軽に本格的な撮影が楽しめるこの万能ズームレンズが、作品づくりの可能性を広げます。

-

-

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 a065(Model )

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)は、市場でご好評をいただいている大口径望遠ズーム「70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)」(以下Model A056)からさらなる進化を遂げ、第2世代「G2」モデルとして誕生しました。本機種では、タムロン独自の手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)を新たに搭載。クラス最小・最軽量*の機動力を維持しながら、より安定した撮影が可能です。また、初代Model A056から光学設計を一新し、ズーム全域で妥協のない高画質な写りを実現。広角端の最短撮影距離も初代の0.85mから0.3mへ短縮することに成功しており、非常に短い最短撮影距離による、本レンズならではのユニークな写真表現が楽しめます。*手ブレ補正機構搭載フルサイズミラーレス用大口径F2.8望遠ズームレンズにおいて。(2023年8月現在。タムロン調べ)

-

-

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD a047(Model )

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)は望遠撮影をより多くの方に楽しんでいただくために生まれました。幅広い望遠域をカバーしながらも、軽量・コンパクトサイズを実現。特殊硝材の採用により、色収差をはじめとした諸収差を抑制し、高画像と美しいボケ味が楽しめます。また、AF駆動には静粛性に優れた高速・精密なステッピングモーターユニットRXDを搭載。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の他、ポートレートやスナップなど、手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。

超望遠ズームレンズ

-

-

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD a067(Model )

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)は、広角端50mm始まりでズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応の超望遠ズームレンズです。50-400mm全域で妥協のない高画質を実現するレンズでありながら、100-400mmクラス同等の小型・軽量サイズを達成。リニアモーターフォーカス機構VXD、手ブレ補正機構VCを搭載し、スポーツや野鳥などの撮影で、被写体の動きに素早くピントを合わせられます。近接撮影能力にも優れ、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影も可能です。Model A067は、圧倒的な高画質と機動力を兼ね備えた新しい超望遠ズームレンズです。

-

-

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD a057(Model )

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)は、望遠側の焦点距離500mmを確保しながら、手持ち撮影も可能な小型化を実現。高画質な描写性能はそのままに、超望遠500mmの世界を手軽にお楽しみいただけます。追従性に優れた高速・高精度AFと、手ブレ補正機構VCの搭載により、超望遠域での手持ち撮影をサポートします。

高倍率ズームレンズ

-

-

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD a071(Model )

これまでタムロンが培ってきた高倍率ズームレンズの技術力やノウハウを注ぎ込み、28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)は誕生しました。高倍率ズームとしては世界初となるF2.8スタートの明るさを確保。広角端28mmから望遠端200mmにいたるズーム全域においても高い描写性能を実現します。

-

-

28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD a074(Model )

28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD (Model A074)は、ズーム倍率10.7倍でコンパクト、汎用性に優れたソニー Eマウント用高倍率ズームレンズです。フルサイズミラーレス一眼カメラ用高倍率ズームレンズとして、クラストップレベルの高画質を誇り、高速・高精度AFのVXDと、手ブレ補正機構VCを搭載。レンズ交換不要であらゆる「撮りたい」に対応できる、行動派レンズです。

-

-

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD b061(Model )

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)はズーム比16.6倍を実現し、AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。特殊硝材をバランスよく配置したことで、画面の中心から周辺まで高い描写性能を維持し、クラストップレベルの高画質を実現しています。優れた近接撮影能力と手ブレ補正機構VCも搭載。広角から超望遠まで高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

単焦点レンズ

-

-

20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f050(Model )

F/2.8の明るさと高い近接撮影能力を合わせ持つレンズが登場。Model F050は超広角撮影を本格的に楽しめる20mmの単焦点レンズです。最短撮影距離0.11mまで寄れば、未体験の超広角世界を楽しむことができます。

-

-

24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f051(Model )

“驚異的に寄れる”広角単焦点レンズが登場。Model F051は広角写真のバリエーションを広げる焦点距離24mm、最短撮影距離0.12mを実現しています。撮影のフットワークを軽くする小型・軽量設計でスナップに最適なレンズです。

-

-

35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f053(Model )

ミラーレス専用設計のソニーEマウントレンズシリーズに単焦点35mmが登場。Model F053はF/2.8と大口径でありながら最短撮影距離0.15mまでの近接撮影が可能。被写体が引き立つ美しいボケを楽しむことができます。

-

-

90mm F/2.8 Di III MACRO VXD f072(Model )

90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072)は優れた解像力ととろけるボケ味。進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用した、コンパクトな中望遠マクロレンズです。