2025.04.25

写真のアスペクト比とは?印象の違いとおすすめ比率を徹底解説

写真のアスペクト比とは?印象の違いとおすすめ比率を徹底解説

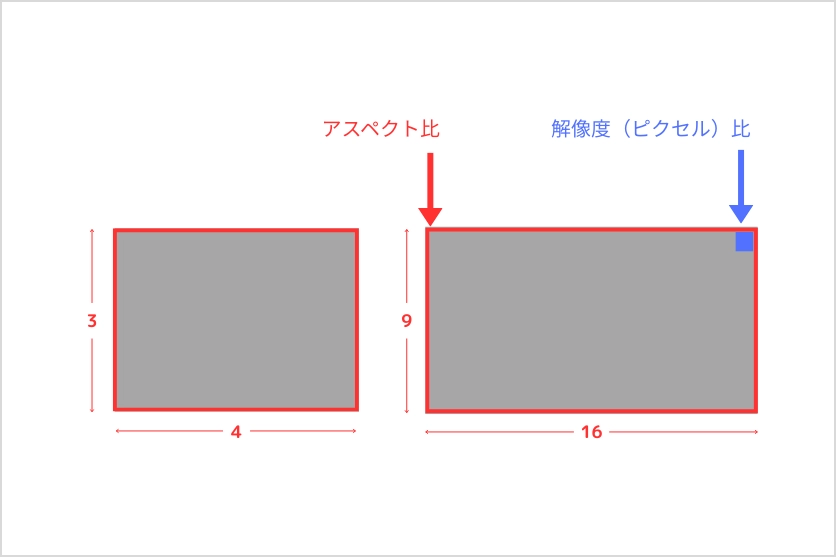

アスペクト比とは、写真の横と縦の比率を表す数値のことです。たとえば「3:2」や「16:9」といった形で、「横の長さ:縦の長さ」の比で表現されます。この数値は比率を示すもので、実際のピクセル数やサイズとは異なる概念です。

一般的な一眼カメラでは、通常アスペクト比は「3:2」に設定されています。これはフィルムカメラ時代の35mmフィルムの比率に由来していると言われ、多くの被写体に適した汎用性の高いフレームとなっています。

アスペクト比と解像度の違い

アスペクト比と混同されやすい概念として、解像度があります。アスペクト比は写真の形状(縦横の比率)を表すのに対し、解像度はピクセル数(画素数)を表します。たとえば、1920×1080ピクセルの写真も、3840×2160ピクセルの写真も、アスペクト比はどちらも16:9ですが、解像度は後者の方が4倍高くなります。つまり、解像度が高くても低くても、アスペクト比は変わりません。

また、やや専門的な話になりますが、撮像素子上の各画素(ピクセル)の形状を表す概念として「ピクセルアスペクト比」というものもあります。デジタル写真では通常1:1(正方形)が一般的です。

35mmフィルムカメラから続く伝統的な比率で、一眼カメラの標準設定として最も一般的なアスペクト比が「3:2」です。横が縦の1.5倍という、やや横長の構図になります。

様々な被写体に対して人間の視野に近い印象を与えるため、バランスの取れた汎用性の高いフレームといえるでしょう。風景、ポートレート、スナップなど、幅広いジャンルで使いやすく、初心者でも違和感なく構図を作りやすいのが特徴です。また、プリント時に写真印刷で一般的なL判サイズ(89mm×127mm)とほぼ同じ比率なので、トリミングなしでそのまま印刷できる点も大きなメリットです。

4:3

「4:3」は、コンパクトデジタルカメラ(コンデジ)やマイクロフォーサーズのカメラで一般的な比率です。3:2と比べると、やや正方形に近くなります。安定感のある構図が作りやすく、落ち着いた印象に見えるでしょう。

特に建築物や静物の撮影に適しており、対象物をバランスよく収められるのが特徴です。また、縦位置にした「3:4」は、人物のバストアップを撮影する際にも使いやすい比率で、頭上や足元に余計なスペースが入りすぎず、自然な構図を作りやすくなります。

16:9

「16:9」は、一般的なスマートフォンの画面と同じワイドスクリーン比率で、映画のような横長の印象を与えます。広大な風景や、複数の被写体を横一列に並べるシーンなどで有用です。パノラマほどではありませんが、視界を広く取ることで、開放感を表現することができるでしょう。

また、SNSのカバー写真やYouTubeのサムネイルなど、横長のスクリーン用の画像は16:9が最適なことが多いです。動画撮影の標準フォーマットも16:9であることが多いため、静止画と動画の両方を撮影する場合は、この比率で統一しておくと後々の編集がスムーズになるでしょう。

1:1

「1:1」は文字通り正方形の構図です。スマートフォンの普及とInstagramなどSNSの登場によって、広く浸透した比率といえるでしょう。正方形のフレームは、中心に被写体を配置しやすく、左右対称の構図や幾何学的なパターンを強調するのに適しています。被写体そのものの存在感を際立たせたい場合や、シンプルな表現を好む方に向いているでしょう。

アスペクト比とよく利用される構図

アスペクト比を理解したら、構図との組み合わせについて考えてみましょう。ここでは、代表的な構図法とアスペクト比の関係について解説します。

関連ページ:【初心者の方必見!】上手な写真を撮るための構図・アングルの基本を分かりやすく解説!

三分割構図

画面を縦横それぞれ3等分し、その交点に重要な被写体を配置する構図を三分割構図と呼びます。様々なシーンでバランスを取りやすく、どのアスペクト比でも応用しやすいのが三分割構図の魅力。初心者の方でも扱いやすく、撮影時に三分割線を表示できるスマートフォンやカメラも多いです。一例として、水平線を下から1/3の位置などに置くことで、空や地面のバランスが取れた風景写真を撮りやすくなります。

対角線構図

対角線構図は、写真の四隅を結ぶ対角線に沿って被写体を配置する構図で、動きや奥行きが強調されます。3:2や4:3の長方形のアスペクト比では対角線の傾きが緩やかになるため、自然な視線の流れを作り出せます。一方、1:1の正方形では対角線が45度となるため、より力強い印象になるでしょう。

日の丸構図

日の丸構図は主題を画面の中央に配置するシンプルな構図で、特に1:1のフレームとの相性が良いでしょう。主題そのものの存在感や、規則性のある幾何学模様などを強調したい場合に効果的です。たとえば、花のアップやポートレートなど、被写体そのものの魅力を直接伝えたい場合に適しています。

ただし、「ただ中央に置くだけ」とならないように、背景の工夫などが必要です。背景をぼかしたり、シンプルな背景を選んだりすることで、主題を一層引き立てることができます。

被写体に応じてアスペクト比を変える

ここからは、様々な被写体に適したアスペクト比について考えていきましょう。一眼カメラの初期設定のままでも基本的には問題ありませんが、主題としたい被写体によって変えてみると表現の幅が広がります。

風景写真

風景写真は、広大な自然の美しさや壮大さを表現したいところ。こうしたシーンでは、16:9や3:2のアスペクト比が適していることが多いでしょう。横長のフレームを用いることで、山々や海原の広がり、雄大さを強調することができます。もっと広い風景を一枚に収めたい場合は、パノラマ撮影で2:1や3:1といったさらに横長のアスペクトを使用してみても良いでしょう。

関連記事:一眼カメラで動画を撮ろう!動画撮影の基礎知識やコツを徹底解説

ポートレート

人物の全身や上半身を収める場合は、縦位置の2:3や3:4のアスペクト比が一般的です。縦位置のフレームは人物の縦長のシルエットを自然に捉えつつ、不要な背景を排除できるため、主題となる被写体にしっかりと焦点を当てることができます。また、主題の表情や感情を強調するには、1:1の正方形のフレームで顔をアップで撮影するのも効果的な手段です。

一方、複数人のグループショットや、背景のコンテクストを含めて表現したい場合には、横長の3:2や16:9のフレームが適していることが多いでしょう。

関連記事:ポートレートとは?上手に撮影するコツやレンズ選びのポイントを解説

建築物

高層ビルなどの縦に長い構造物は、縦位置の2:3で撮影すると高さや迫力を強調できます。見上げるようなアングルで、空に向かって伸びる垂直ラインを強調してみましょう。

一方、広角レンズなどで建物全体を捉える場合は、3:2や4:3のアスペクト比が一般的です。建築物の全体像をバランスよく捉え、パースペクティブを強調しやすくなります。

また、対称性のある建築物は3:2だけでなく、1:1の正方形フレームで撮影すると、幾何学的な美しさが際立ちやすいでしょう。対称性以外にも、一定のパターンや繰り返しの要素を持つディテールも、1:1のフレームで切り取ると印象的な一枚になります。

用途別に適したアスペクト比

撮影した写真をプリントするのか、SNSにアップするのかなど、最終的にやりたいことを決めておくと、そこを意識したアスペクト比で撮影することができます。ここでは、代表的な用途別に一般的なアスペクト比を紹介します。

A4やL判での印刷

写真の印刷で一般的なL判サイズ(89×127mm)は3:2のアスペクト比にほぼ一致するため、一眼カメラの標準的な設定で撮影した写真をそのまま印刷することができます。

一方、A4サイズ(210×297mm)は約1:√2(1:1.414)の比率です。そのため、標準的なアスペクト比(3:2や4:3など)で撮影した写真は、四辺にフチを付けたり、上下・左右を切り落としたりする必要が出てくるでしょう。こうしたことから、印刷目的で撮影する場合は、最終的な印刷サイズより少し広めに撮影して、トリミングできる余裕を残しておくのがおすすめです。

SNSにアップする

SNSで写真を公開する場合は、それぞれのプラットフォームに最適なアスペクト比を知っておきましょう。この点を意識することで、意図せずトリミングされてしまう、といった事象を未然に防ぐことができます。

Instagramの投稿は1:1のほか、縦長の4:5や横長の1.91:1にも対応しています。また、Instagramストーリーズは9:16の縦長フォーマットが基本となります。スマートフォンの画面全体を使用するため、縦位置での撮影がおすすめです。Instagramに投稿する場合は、カメラのアスペクト比を4:5に設定して撮影するか、後からトリミングできる構図で撮影しておくと良いでしょう。

X(Twitter)

X(Twitter)の横長画像は、3:2、4:3、2:1、16:9など様々な比率に対応しています。縦長の写真の場合は、3:4の比率がタイムライン上できれいに表示されることが多いでしょう。また、複数画像の投稿では、2枚目以降も同じアスペクト比で統一すると、タイムラインで美しく見えます。

YouTube

YouTubeで動画を視聴してもらうには、サムネイルが非常に重要な要素です。YouTubeのサムネイルは16:9の横長フォーマットとなり、動画自体のアスペクト比と一致しているため、動画の一場面をそのままサムネイルに使用することも可能です。また、サムネイルは検索結果や関連動画に小さなアイコンで表示されるため、シンプルで目を引く構図がベターでしょう。

その他、YouTubeショートはInstagramリールやTikTokと同様、9:16の縦長動画フォーマットです。YouTubeの場合は、縦長コンテンツも意識して撮影しておくと良いでしょう。

動画を撮影する

一眼カメラでの動画撮影は16:9のワイドスクリーンフォーマットが標準的です。これはHDやフルHD、4Kなど、ほとんどの映像規格で採用されているアスペクト比です。テレビやモニターでの視聴を前提とした場合、16:9が最も違和感なく表示されるでしょう。一方、ショート動画(Instagramリール、YouTubeショート、TikTok)の場合は、9:16の縦長フォーマットが主流です。

そのため、同じ被写体を静止画と動画の両方で撮影する場合、16:9で統一しておくと編集がスムーズです。たとえば風景撮影では、静止画も16:9で撮っておくと、動画ともシームレスに切り替えできるでしょう。

関連記事:一眼カメラで動画を撮ろう!動画撮影の基礎知識やコツを徹底解説

アスペクト比を変えるには

最後に、アスペクト比を変える方法を確認しておきましょう。主に撮影時に設定する方法と、撮影後に編集でトリミングする方法の2つがあります。

一眼カメラの設定を変える

多くの一眼カメラではメニュー画面から「画像サイズ」や「アスペクト」の項目でアスペクト比を変更できます。メーカーや機種によって設定方法は異なりますが、通常は撮影メニューの中に関連する項目があります。

一眼カメラで直接アスペクト比を変更する利点の一つは、ライブビューで実際のフレーミングを確認しながら撮影できることです。なお、RAW形式で撮影している場合、アスペクト比の情報は単なる「タグ」としてメタデータに記録されるだけで、実際には全センサー領域の情報が保存されることが一般的です。その場合、後から編集ソフトで別のアスペクト比に変更することも可能です。

編集時にトリミングする

編集ソフトやスマートフォンのアプリには、トリミング機能が搭載されています。トリミング作業では、通常「トリミング」または「クロップ」というツールを選択し、アスペクト比を調整します。プリセット(3:2、4:3、16:9など)から選べるツールも多いでしょう。

こうした編集を考慮すると、撮影時にはやや余裕を持った構図で撮っておくと、後からの調整がしやすくなります。ただし、大幅なトリミングを行うと画質の低下につながる可能性があるため、できるだけ撮影時に近い構図を意識しておくと良いでしょう。

初心者の方にもおすすめのタムロンレンズ

タムロンのレンズは初心者の方にも使いやすく、高画質が特徴です。軽量・コンパクトで優れた近接撮影能力を持っているため、様々な被写体に対応できます。作例なども参考にしながら、撮りたいイメージにあったレンズを選びましょう。

広角ズームレンズ

-

-

17-28mm F/2.8 Di III RXD a046(Model )

17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)は抜群の携帯性と高画質を両立させた、ミラーレス専用設計のソニーEマウント用大口径超広角ズームレンズです。クラス最小・最軽量を達成し、コンパクトで持ち運びしやすいため、街中や旅先の建造物から山岳の写真までさまざまな風景を気軽に撮影することができます。特殊硝材LD (Low Dispersion:異常低分散)レンズやXLD (eXtra Low Dispersion)レンズを贅沢に使用し、色収差を大幅に抑制。コンパクトボディながら優れた光学性能を発揮します。さらに広角端17mmでの最短撮影距離は0.19mと、超広角ならではのパースペクティブを活かした近接撮影も可能です。AF駆動には高速・精密なステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載。加えて、簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、アウトドアシーンでも快適な撮影をサポートします。このレンズがフットワークを軽くさせ、あなたを新たな景色へと連れだします。

-

-

17-50mm F/4 Di III VXD a068(Model )

17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068)は、静止画や動画撮影で使用用途の高い焦点距離をカバーした、超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズです。ズーム全域で高い描写力を達成しており、画面周辺までクリアに描きます。AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)を採用し、高速・高精度なAFを実現。また、インナーズーム機構の採用により、ズーム時に長さが変化しないため、静止画撮影だけでなく、ジンバルなどに搭載してもバランスがとりやすく、動画撮影にも最適です。さらに、広角端で最短撮影距離0.19m、望遠端で0.3mと近接撮影能力が高く、被写体に思いきり寄れるため、様々な撮影シーンで個性豊かな一枚を撮影することができます。機動力・利便性に長けたこの1本を持ち歩けば、静止画・動画問わず、ダイナミックな風景からスナップ撮影まで、レンズ交換をせずにバリエーション豊かな撮影が可能です。

-

-

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD b060(Model )

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060)は、大口径F2.8でありながら小型軽量と高い描写力を実現。コンパクトなAPS-Cサイズミラーレスカメラボディとのバランスもよく、普段使いとして最適です。広角端11mmでは最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:4と驚異的な近接撮影能力を実現し、パースペクティブの効いたデフォルメ効果を活かしたワイドマクロ撮影が可能。また、AF駆動には静粛性に優れたステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載しており、静止画だけでなく動画撮影にも適しています。加えて、屋外での撮影を考慮した簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、超広角大口径F2.8の高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

標準ズームレンズ

-

-

20-40mm F/2.8 Di III VXD a062(Model )

20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)は、携帯性を徹底的に追求した、新たな大口径標準ズームレンズです。超広角20mmからはじまり、標準域の40mmまでをカバーしながら、クラス最小・最軽量のサイズ感。ズーム全域で美しい写りも実現しており、静止画撮影だけでなく、Vlogなどの動画撮影にも活躍します。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、高速・高精度なAFを実現。静止画・動画問わず気軽に持ち出し撮影を楽しむことができる、今までにない新しい大口径標準ズームレンズです。

-

-

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 a063(Model )

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)は、高い評価を受けた28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)から、第2世代「G2」として、さらなる進化を遂げた大口径標準ズームです。高画質・高解像を実現し、AFの高速化と高精度化を達成しました。広角端での最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率1:2.7を実現。新デザインの採用により操作性や質感も向上しました。さらに、独自開発した専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズが可能になりました。

-

-

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD b070(Model )

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)は、APS-Cサイズミラーレス一眼用の大口径標準ズームレンズです。普段使いに最適な17-70mm (35mm判換算:25.5-105mm相当)、ズーム比4.1倍を実現。画面全域において高い解像性能を維持します。また、手ブレ補正機構VCの搭載や、静かで滑らかなAF、フォーカスブリージングを抑えて快適な動画撮影をサポートします。大口径F2.8の高画質を静止画と動画、双方の撮影で手軽に楽しめる実用性の高いレンズです。

望遠ズームレンズ

-

-

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD a058(Model )

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)は、広角端で開放 F2を達成し、準広角35mmから望遠150mmまで、ポートレート撮影で使用頻度の高い画角を1本でカバーします。大幅な大口径化と高画質を実現、リニアモーターフォーカス機構VXDにより高速・高精度AFを達成しています。新デザインの採用により、操作性や質感も向上しました。独自開発の専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズも可能になりました。

-

-

50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD a069(Model )

50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A069)は、70-300mm使用時の「広角側が少し物足りない」の声に応え、広角側を50mm始まりに。望遠域300mmまでカバーしながらも非常にコンパクトなサイズを実現しています。また、50-300mm全域で高画質を達成。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)や手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)の搭載により、あらゆる撮影を強力にサポートします。さらに、広角端では最短撮影距離0.22m、最大撮影倍率1:2の高い近接撮影能力で、存分にハーフマクロの世界を楽しめます。気軽に本格的な撮影が楽しめるこの万能ズームレンズが、作品づくりの可能性を広げます。

-

-

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 a065(Model )

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)は、市場でご好評をいただいている大口径望遠ズーム「70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)」(以下Model A056)からさらなる進化を遂げ、第2世代「G2」モデルとして誕生しました。本機種では、タムロン独自の手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)を新たに搭載。クラス最小・最軽量*の機動力を維持しながら、より安定した撮影が可能です。また、初代Model A056から光学設計を一新し、ズーム全域で妥協のない高画質な写りを実現。広角端の最短撮影距離も初代の0.85mから0.3mへ短縮することに成功しており、非常に短い最短撮影距離による、本レンズならではのユニークな写真表現が楽しめます。*手ブレ補正機構搭載フルサイズミラーレス用大口径F2.8望遠ズームレンズにおいて。(2023年8月現在。タムロン調べ)

-

-

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD a047(Model )

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)は望遠撮影をより多くの方に楽しんでいただくために生まれました。幅広い望遠域をカバーしながらも、軽量・コンパクトサイズを実現。特殊硝材の採用により、色収差をはじめとした諸収差を抑制し、高画像と美しいボケ味が楽しめます。また、AF駆動には静粛性に優れた高速・精密なステッピングモーターユニットRXDを搭載。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の他、ポートレートやスナップなど、手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。

超望遠ズームレンズ

-

-

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD a067(Model )

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)は、広角端50mm始まりでズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応の超望遠ズームレンズです。50-400mm全域で妥協のない高画質を実現するレンズでありながら、100-400mmクラス同等の小型・軽量サイズを達成。リニアモーターフォーカス機構VXD、手ブレ補正機構VCを搭載し、スポーツや野鳥などの撮影で、被写体の動きに素早くピントを合わせられます。近接撮影能力にも優れ、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影も可能です。Model A067は、圧倒的な高画質と機動力を兼ね備えた新しい超望遠ズームレンズです。

-

-

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD a057(Model )

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)は、望遠側の焦点距離500mmを確保しながら、手持ち撮影も可能な小型化を実現。高画質な描写性能はそのままに、超望遠500mmの世界を手軽にお楽しみいただけます。追従性に優れた高速・高精度AFと、手ブレ補正機構VCの搭載により、超望遠域での手持ち撮影をサポートします。

高倍率ズームレンズ

-

-

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD a071(Model )

これまでタムロンが培ってきた高倍率ズームレンズの技術力やノウハウを注ぎ込み、28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)は誕生しました。高倍率ズームとしては世界初となるF2.8スタートの明るさを確保。広角端28mmから望遠端200mmにいたるズーム全域においても高い描写性能を実現します。

-

-

28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD a074(Model )

28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD (Model A074)は、ズーム倍率10.7倍でコンパクト、汎用性に優れたソニー Eマウント用高倍率ズームレンズです。フルサイズミラーレス一眼カメラ用高倍率ズームレンズとして、クラストップレベルの高画質を誇り、高速・高精度AFのVXDと、手ブレ補正機構VCを搭載。レンズ交換不要であらゆる「撮りたい」に対応できる、行動派レンズです。

-

-

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD b061(Model )

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)はズーム比16.6倍を実現し、AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。特殊硝材をバランスよく配置したことで、画面の中心から周辺まで高い描写性能を維持し、クラストップレベルの高画質を実現しています。優れた近接撮影能力と手ブレ補正機構VCも搭載。広角から超望遠まで高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

単焦点レンズ

-

-

20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f050(Model )

F/2.8の明るさと高い近接撮影能力を合わせ持つレンズが登場。Model F050は超広角撮影を本格的に楽しめる20mmの単焦点レンズです。最短撮影距離0.11mまで寄れば、未体験の超広角世界を楽しむことができます。

-

-

24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f051(Model )

“驚異的に寄れる”広角単焦点レンズが登場。Model F051は広角写真のバリエーションを広げる焦点距離24mm、最短撮影距離0.12mを実現しています。撮影のフットワークを軽くする小型・軽量設計でスナップに最適なレンズです。

-

-

35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f053(Model )

ミラーレス専用設計のソニーEマウントレンズシリーズに単焦点35mmが登場。Model F053はF/2.8と大口径でありながら最短撮影距離0.15mまでの近接撮影が可能。被写体が引き立つ美しいボケを楽しむことができます。

-

-

90mm F/2.8 Di III MACRO VXD f072(Model )

90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072)は優れた解像力ととろけるボケ味。進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用した、コンパクトな中望遠マクロレンズです。