2024.04.02

【桜の写真の撮り方】一眼カメラできれいに撮影するコツをご紹介

【桜の写真の撮り方】一眼カメラできれいに撮影するコツをご紹介

一眼カメラで桜の写真を撮るメリット

最近ではスマートフォンのカメラ性能が大幅に向上し、手軽に美しい写真が撮れるようになりましたが、より本格的な桜の写真を撮影したい方には一眼カメラでの撮影がおすすめです。一眼カメラを使うことで、スマートフォンでは表現しきれない、より芸術的で美しい桜の写真を撮ることができます。

一眼カメラの大きなメリットの一つが、美しいボケの表現力です。被写体の桜を細部まで描写しつつ、大きく滑らかなボケを得ることができます。これにより、桜をより印象的に際立たせた”一眼カメラらしい”写真に仕上げられます。

また、一眼カメラは撮影モードやシャッタースピード、ISO感度など様々な設定を細かく調整できるのも大きな利点です。シーンに合わせて露出をコントロールすることで、思い通りの写真を撮影できます。さらに、自分が撮影したイメージに合わせて広角レンズや望遠レンズを使い分けることで、より本格的な撮影を楽しめます。

桜の印象を引き立てる写真の撮り方

桜の美しさを最大限に引き出すためには、様々なシーンや構図を意識して撮影することが大切です。ここでは、いくつかの代表的なシーンを例に、桜の撮り方についてご紹介します。

桜が一面に折り重なった風景や全体を捉える

たくさんの桜が折り重なった写真を撮影する際は、望遠レンズがおすすめです。特に、桜が一直線に並んだ風景では、望遠レンズを用いることで圧縮効果を活かせます。桜並木や桜のトンネルなど、桜が直線的に続く風景を望遠レンズで撮影すると、手前から奥まで桜が敷きつめられ、圧倒的な印象を作り出せるでしょう。さらに、構図に斜めの角度を加えると奥行きが生まれ、ダイナミックな印象になります。

一方、風景全体を広大に写したい場合には広角レンズがおすすめです。桜並木や川原、公園全体を捉えることで、周囲の環境と対比した桜の美しさを表現できます。

桜の花びらにクローズアップ

桜の繊細な美しさを表現するには、花びらのクローズアップ撮影もおすすめです。標準レンズで被写体に寄ってみたり、望遠レンズを使用したりすることで、背景をぼかしつつ細部が際立った写真を撮ることができます。

クローズアップ撮影では、構図も重要なポイントです。日の丸構図や対角線構図を意識することで、背景ボケや前ボケを効果的に活用できます。

背景の中で桜を印象的に

背景の選び方でも桜の印象が大きく変わります。意識したいポイントは、背景と桜のコントラストです。

まず、青空をバックにすると、桜の淡いピンク色が鮮やかに映えます。特に快晴の青空は、桜の美しさを引き立ててくれる最高の背景の一つです。また、山や草花、建造物などを背景にすることで、より華やかで趣のある風景写真に仕上げられます。たとえば、桜と菜の花のコントラストは春らしい彩りを演出してくれます。

背景と桜のバランスを考えた構図も大切です。広い風景を捉える場合は、三分割構図に加えて四分割構図もイメージしてみると良いでしょう。

花筏(はないかだ)や逆さ桜

水面に映る桜は絵画的で美しい被写体の一つです。たとえば、水面いっぱいに桜の花びらが散った花筏や、水面に反射した桜の姿 (逆さ桜)は、独特の美しさを持っています。

花筏や逆さ桜を撮影する際は、望遠レンズを使ってみましょう。望遠レンズを用いて、水面の桜と地上の桜を同じ画角に捉えます。この時、圧縮効果によって手前から奥まで桜を一体的に見せることで、より美しく印象的な写真に仕上がります。

また、撮影するタイミングとしては風のない穏やかな日を選ぶのが良いでしょう。風があると水面が波立ってしまい、被写体ブレの原因になる場合があります。

夜桜

夜桜は、昼間とは異なる幻想的な雰囲気を持つ被写体です。

夜桜を撮影する際は、F値を小さめの値に設定しましょう。こうすることで、より多くの光を取り入れることができます。同時にシャッタースピードを遅めに設定します。例として、1/60から1秒程度の遅いシャッタースピードにすることで、十分な露光時間を確保できます。また、ISO感度も高めに設定することをおすすめします。たとえばISO感度をISO800から1600程度に設定することで暗所での撮影に対応できます。

ライトアップされている夜桜を撮影する際は、その光源を活かすことも大切です。光源周辺の桜は十分な光量を得やすく、細部まできれいに捉えやすくなります。一方、露出を上げすぎて白飛びしないよう、シャッタースピードやISO感度を調整しましょう。

曇り空や朝方・夕方の撮影

曇り空の日や朝方、夕方など、日光が少ない状況での桜の撮影は露出の調整が重要です。夜桜の撮影と同様、F値を小さめ、シャッタースピードを遅め、ISO感度を高めに設定することをイメージすると良いでしょう。

また、曇り空を背景にすると桜の色が薄く見えがちです。桜の印象が弱くならないよう、桜を画角いっぱいに写したり、背景に空以外の要素を入れたりすることで、桜の存在感を高められます。

朝方や夕方の撮影では、柔らかな光の印象を活かすことで、幻想的な雰囲気の写真になります。夕方のゴールデンアワーを狙って撮影してみるのもおすすめです。

咲き始め・散り始めの桜

咲き始めの桜は春を迎えて命の躍動を感じる被写体です。蕾から産まれたばかりの桜の花びらをマクロレンズなどで接写撮影すると春の訪れを印象付ける写真が撮れます。

また、散り始めた桜も儚さと美しさを兼ね備えた魅力的な被写体です。風で花びらが舞い散る様子を撮影する際は、青空やその他の草木と対比させることで、より一層、桜の美しさが際立ちます。青空を背景にした中で花びらが舞い散る様子は、桜の儚さを表現するのにぴったりです。また、新緑の草木と散り桜のコントラストは、春の移ろいを感じさせる趣のある作品になります。

舞い散る花びらを捉えるには、シャッタースピードを速めに設定して撮影します。また、連写撮影を活用すると、一瞬の動きを逃さずに捉えることができます。

桜の写真をきれいに撮るための基本

ここからは、具体的な写真撮影のコツをご紹介します。美しい桜の写真を撮影するためには、いくつかの基本的なポイントを押さえておくことが大切です。

①寄り引きでメリハリを生む

ただ単純に風景を撮影するだけでは、平面的で印象の薄い写真になってしまうことがあります。そこで、寄り引きを効果的に使うことで、メリハリのある写真に仕上げることができます。

たとえば寄りの撮影では、思い切って花びらにクローズアップすることで、淡いグラデーションや表面の質感を強調できます。望遠レンズを使って背景をぼかすことで、美しさをさらに引き立たせることができるでしょう。

引きの撮影では、広角レンズを使って桜を風景の一部として捉えることができます。遠近感を強調するために、手前に大きな被写体を配置したり、奥行きのある構図を意識したりすることでより印象的な写真になります。

②広角レンズや望遠レンズを使い分ける

広角レンズと望遠レンズをシーンに応じて使い分けることで、より印象的な写真を撮ることができます。広角レンズは広い範囲を一度に捉えられるため、桜並木や公園全体など、風景としての桜を撮影する際に適しています。一方、望遠レンズは被写体にクローズアップし、背景ボケが大きく見えるため、桜の花びらや枝先など、細部を際立たせた写真に向いています。

また、単焦点レンズの活用もおすすめです。単焦点レンズは一般的に開放F値が小さく設定できるため、暗い場所でも速いシャッタースピードでの撮影が可能です。さらに、大きなボケ味を活かして桜の花や枝を背景からきれいに分離することができ、より印象的な表現が可能になります。

関連記事:画角とは?レンズの使い分けについても知ろう

関連記事:広角レンズとは?特徴と種類や選び方について解説

関連記事:望遠レンズとは?使い方やレンズ選びのポイントもご紹介

③背景をシンプルにする

桜を主題とする場合、背景に複数の被写体が雑然と配置されていると、桜本来の美しさが十分に伝わりにくくなります。そのため、背景はできるだけシンプルに保つことを心がけましょう。

たとえば、快晴の青空を背景に選ぶことで、桜の枝と花をシャープに浮かび上がらせることができます。また、建物や木々を背景にする場合は、開放絞りで撮影することで暗い背景をぼかし、桜を強調できます。

④大きなボケを活かす

背景ボケを大きくすることで、桜の繊細なディテールをより美しく浮かび上がらせることができます。特に、望遠レンズや単焦点レンズ、マクロレンズなどを使用し、開放に近い絞りで撮影することで、印象的な背景ボケを演出できます。

たとえば、F2.8やF4といった開放に近い絞り値で撮影すると、背景が柔らかくぼけ、桜の花びらや枝が立体的に浮かび上がります。特に桜の花びらの質感や繊細な色味を表現したい場合に効果的です。

関連記事:【背景ボケのつくり方】ボケを活かして美しい写真を撮る方法

⑤構図を工夫する

印象的で美しい桜の写真を撮るためには、構図の工夫が欠かせません。構図は、被写体の配置や画面内の要素の組み合わせによって決まります。

関連記事:上手な写真を撮るための構図・アングルの基本を分かりやすく解説!

三分割構図

三分割構図は写真撮影の基本となる構図の一つです。画面を縦横それぞれ3等分し、その交点に主題や副題を配置することで、バランスの取れた安定感のある写真を撮ることができます。桜の撮影では、たとえば画面の2/3に桜の木々を、1/3を空として配置することで、バランスの取れた構図になるでしょう。

また、分割線の交点に桜の枝や花を配置することで、視線を自然に導くことができます。手前から奥に向かって桜並木が続くような場合は、画面の2/3を桜並木とし、残りの1/3に道や川などを配置することで、奥行きのある印象的な写真に仕上がります。

対角線構図

対角線構図は、画面に斜めの線を意識的に取り入れることで、写真に躍動感や奥行きを与える構図です。画面の左下から右上に伸びる桜の枝を対角線上に配置することで、自然な動きのある構図を作ることができます。たとえば、太い枝を手前に、そこから分岐する細い枝を奥に向かって配置することで、より立体的な印象を生み出すことができます。

この構図は、桜並木や桜のトンネルを撮影する際にも効果的です。道や川に沿って咲く桜を対角線上に配置することで、見る人の視線を自然に奥へと導き、より立体的な写真になるでしょう。

日の丸構図

日の丸構図は、被写体を画面の中心に配置する構図です。画面中央に桜の花や雄しべ・雌しべを配置し、周囲との明度差をつけることで、桜の存在感を強く印象付けることができます。周囲に十分な余白を取ることが重要で、それによって主役である桜の美しさをより一層引き立てることができます。

たとえばクローズアップ撮影では、一輪の桜の花を中心に据え、背景ボケをつくることで、花びらの繊細な質感や色味を印象的に表現できます。

⑥逆光や順光を意識する

桜の写真を撮影する際は、光の向きにも注意を払う必要があります。逆光は難易度が高く繊細な表情が失われやすいため、まずは順光を意識して撮影してみると失敗しにくいでしょう。

また、時間帯によっても光の見え方は変化します。朝日や夕日の柔らかな光は、桜の優しい雰囲気を引き出してくれます。特に、夕方のゴールデンアワーは、温かみのある光が特徴的で、一味違った幻想的な雰囲気の写真が撮れるでしょう。

関連記事:逆光とは?その特徴と逆光を活かした撮影方法

⑦天候や時間帯によって露出を調節する

桜の写真をきれいに撮るためには、露出が重要なポイントになります。露出を調節する方法の一つは、F値をコントロールすることです。F値を小さくすると、より多くの光がカメラのセンサーに届くため、写真が明るくなります。一方、F値を変えるとボケ感が変わってしまうため、ボケ味を変えずに明るさを調整するには、ISO感度を高く設定します。

露出が適切かどうかは、撮影した写真を確認することで判断できます。数枚撮影してみて、写真が暗いと感じる場合は上記の方法で露出を調節しましょう。

⑧開花予想を確認して撮影プランを練る

ベストなタイミングで撮影するため、開花予想や天候のチェックは欠かさないようにしましょう。

開花予想は、気象庁や天気予報サイトでも確認できます。また、人気のある撮影スポットは混雑が予想されるため、撮影する時間帯などを早めに計画しておくと安心です。その他、桜が見頃になる時期は天気も変わりやすく花冷えの日もあるため、天気予報にも注意しましょう。

一眼カメラ本体の設定

一眼カメラで桜を美しく撮影するには、カメラの露出設定が重要です。ここでは、基本的な設定について解説します。

撮影モードは「絞り優先モード」がおすすめ

一眼カメラで桜を撮影する際は、「絞り優先モード」がおすすめです。このモードではF値 (絞り値)を設定することで、適正露出になるようにシャッタースピードが自動調整されます。写真のボケ具合はF値によって変わるため、桜のようにボケを活かしたい被写体に対してはこのモードが使いやすいでしょう。

F値(絞り値)は撮りたいイメージで使い分ける

F値はレンズからカメラ本体に入り込む光の量を表す数値です。F値が小さいほど絞りが開き、カメラへ入り込む光量が多くなります。F値は写真のボケ量にも関係しており、小さいとボケが大きく、大きいとボケが小さくなります。

そのため、風景全体を精緻に描写する場合はF8以上のF値で撮影することが一般的です。一方、クローズアップやポートレートなど、背景をぼかして被写体を際立たせたい場合は、F2からF4程度の開放に近いF値に設定すると良いでしょう。

シャッタースピードは適宜調整

シャッタースピードはカメラのシャッターが開いている時間を表す数値で、シャッタースピードが速いほど、動いている被写体を捉えやすくなりますが、光量は少なくなります。

静止している状態での撮影では、速いシャッタースピードが求められる場面はそう多くないでしょう。まずは1/100秒から1/250秒程度からスタートしてみて、適宜調整をするのがおすすめです。

関連記事:シャッタースピードとは?設定の目安や被写体に合わせたコツをご紹介

晴天時はISO感度を低めに

ISO感度とはレンズを通った光をデジタルカメラ本体のセンサーがとらえた光の量を表した数値で、数値が高いほど明るい写真になります。ISO感度を高くしすぎるとノイズが目立ち、画質が悪化する可能性があるため、不必要に高く設定しないこともポイントです。

晴天の日中では、低めのISO感度 (ISO100から200程度)で十分な明るさが得られるでしょう。曇天など日差しが少ない場合は、ISO感度をやや高め (ISO800から1600程度)にしたり、露出補正を加えて明るさを調整します。

関連記事: ISO感度とは?露出との関係や設定例をご紹介

露出補正で白飛びを防ぐ

桜の撮影で注意したいのが、花びらの白飛びです。晴天時など明るい環境では、桜の白い花びらが露出オーバーとなり、花びらの繊細なディテールが失われてしまう可能性があります。このような場合は、露出補正をマイナス側に設定することで、白飛びを防ぐことができます。

逆光で花びらの表面が暗くなってしまう場合は、露出補正をプラス側に加えることで、桜本来の明るさと色味を描写できます。

関連記事:一眼カメラの露出とは?露出を決める要素と露出補正の使い方

ホワイトバランスで好みの色味に

桜の淡いピンク色を美しく表現するためには、ホワイトバランスも確認してみましょう。たとえば、晴天時は「曇り」にすることで、やや暖かみのある自然な色味を表現できます。また、朝方や夕方のゴールデンアワーでは「太陽光」を使うことで、柔らかな光を活かしながら、桜の優美なピンク色を引き出すことができます。

もちろん、これらはあくまでも基本的な目安です。あえてホワイトバランスを変えることで、オリジナリティのある作品にもできますので、様々な設定を試してみるとよいでしょう。

関連記事:ホワイトバランスとは?基礎知識からクリエイティブな活用例までご紹介

桜で春らしさを添えた写真の撮り方

桜は春を代表する花であり、様々なシーンで春らしさを演出してくれます。

ポートレート

満開の桜を背景にしたポートレート写真は、被写体の美しさを引き立ててくれます。人物にピントを合わせつつ、背景の桜を適度にぼかすことで春らしい雰囲気を演出できるでしょう。

美しい背景ボケを演出するには、望遠レンズがおすすめ。前ボケに桜を入れることで、全体的に柔らかな印象と立体感を生み出せます。

関連記事:ポートレートとは?上手に撮影するコツやレンズ選びのポイントを解説

入園式や入学式

入園式や入学式は、子どもたちにとって新しいスタートを切る特別な日です。そのような晴れの日の写真に桜を取り入れることで、春らしさと華やかさを添えることができます。

子どもの身長が低い場合は、子どもの目線の高さにカメラを構えて撮影することをおすすめします。低い位置から撮影することで、写真全体に子どもの姿を大きく捉えることができます。

桜の撮影に適したレンズの選び方

桜の美しさを最大限に引き出すために、撮影シーンや目的に合わせて最適なレンズを選びましょう。ここでは、レンズ選びのポイントを解説します。

焦点距離とズーム比

桜の撮影では望遠レンズを使用することが多いです。望遠レンズであれは、圧縮効果を生かした風景撮影から桜の花びらのクローズアップ撮影まで、幅広いバリエーションに対応できます。望遠端で200mm程度以上の焦点距離があれば、桜に近づけない状況でもクローズアップ撮影が可能になる場合が多いです。

一方、風景全体を写す場合は広角レンズが適しています。焦点距離が短い広角レンズは、目の前の風景全体をダイナミックに捉えることができます。

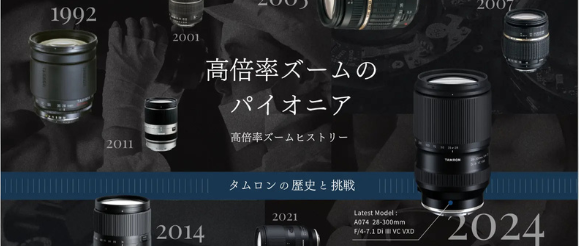

また、ズーム比の大きい高倍率ズームレンズは、広角から望遠までレンズ交換をすることなく1本で幅広い範囲をカバーできる汎用性の高いレンズです。桜の撮影では人混みも多く、できるだけ身軽に動きたいため、利便性を重視する場合は高倍率ズームレンズが重宝します。

関連記事:高倍率高倍率ズームレンズとは?特徴やおすすめ撮影シーンをご紹介!

開放F値

開放F値は、レンズの明るさの目安になる指標です。開放F値が小さいレンズほど、より多くの光を取り込むことができるため、暗所でも明るめの写真を撮りやすくなります。

桜の撮影では曇天や夜桜など、光量が少ない環境で撮影することがよくあります。そのような場合、開放F値が小さいレンズを選ぶことで、より明るい写真を撮りやすくなります。

関連記事:F値(絞り値)とは?設定例やシャッタースピード、ISO感度との関係まで徹底解説

大きさと重さ

桜の開花シーズンは多くの人で賑わうため、大きくて重いレンズは、持ち運びや取り回しに不便を感じることがあります。そのため、できるだけコンパクトで軽量なレンズをおすすめします。三脚の使用が難しい場合でも、軽量なレンズは腕への負担が軽減されるため、手ブレの発生を抑えることにもつながります。

最短撮影距離

最短撮影距離は、被写体に対してピントを合わせることができる最短の距離を表します。最短撮影距離が短いレンズは、被写体にグッと寄って撮影することができます。桜の花びらや枝に接写で撮影したい場合、最短撮影距離の短いレンズが重宝します。

オートフォーカス(AF)や手ブレ補正機構

桜の撮影では、人混みの中で素早くピントを合わせる必要があります。そのため、AFが速く正確なレンズを使えば、シャッターチャンスを逃さずに撮影できます。

また、手ブレ補正機構を搭載したレンズもおすすめです。手ブレ補正機構があれば、手持ち撮影でも比較的遅いシャッタースピードでブレの少ない写真を撮りやすくなります。

タムロンのAF技術を詳しく見る →

タムロンの手ブレ補正技術を詳しく見る →

桜の撮影におすすめのタムロンレンズ

タムロンのレンズは優れた描写性能を持ちながら、軽量・コンパクトで初心者の方にも扱いやすいレンズが揃っています。ここでは、広角レンズから望遠レンズまで、桜の撮影にぴったりなタムロンレンズをご紹介します。

広角ズームレンズ

-

-

16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 a064(Model A064)

市場で好評を得た17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)が進化し、第2世代「G2」モデル。ズーム倍率を拡大しながらも、軽量・コンパクトな設計を維持し、高画質を実現しました。さらに、AF性能を向上させるとともに、最新のレンズデザインにアップデートし、操作性を高めています。また、レンズに動画・写真撮影用の実用的な機能を割り当てられるTAMRON Lens Utility™にも対応。初代の機動力と実用性を継承しながら、広角撮影の可能性をさらに拡げた16-30mm F2.8 G2。超広角ならではの表現を存分にお楽しみいただける一本です。

-

-

17-50mm F/4 Di III VXD a068(Model )

17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068)は、静止画や動画撮影で使用用途の高い焦点距離をカバーした、超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズです。ズーム全域で高い描写力を達成しており、画面周辺までクリアに描きます。AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)を採用し、高速・高精度なAFを実現。また、インナーズーム機構の採用により、ズーム時に長さが変化しないため、静止画撮影だけでなく、ジンバルなどに搭載してもバランスがとりやすく、動画撮影にも最適です。さらに、広角端で最短撮影距離0.19m、望遠端で0.3mと近接撮影能力が高く、被写体に思いきり寄れるため、様々な撮影シーンで個性豊かな一枚を撮影することができます。機動力・利便性に長けたこの1本を持ち歩けば、静止画・動画問わず、ダイナミックな風景からスナップ撮影まで、レンズ交換をせずにバリエーション豊かな撮影が可能です。

-

-

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD b060(Model )

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060)は、大口径F2.8でありながら小型軽量と高い描写力を実現。コンパクトなAPS-Cサイズミラーレスカメラボディとのバランスもよく、普段使いとして最適です。広角端11mmでは最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:4と驚異的な近接撮影能力を実現し、パースペクティブの効いたデフォルメ効果を活かしたワイドマクロ撮影が可能。また、AF駆動には静粛性に優れたステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載しており、静止画だけでなく動画撮影にも適しています。加えて、屋外での撮影を考慮した簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、超広角大口径F2.8の高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

標準ズームレンズ

-

-

20-40mm F/2.8 Di III VXD a062(Model )

20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)は、携帯性を徹底的に追求した、新たな大口径標準ズームレンズです。超広角20mmからはじまり、標準域の40mmまでをカバーしながら、クラス最小・最軽量のサイズ感。ズーム全域で美しい写りも実現しており、静止画撮影だけでなく、Vlogなどの動画撮影にも活躍します。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、高速・高精度なAFを実現。静止画・動画問わず気軽に持ち出し撮影を楽しむことができる、今までにない新しい大口径標準ズームレンズです。

-

-

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 a063(Model )

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)は、高い評価を受けた28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)から、第2世代「G2」として、さらなる進化を遂げた大口径標準ズームです。高画質・高解像を実現し、AFの高速化と高精度化を達成しました。広角端での最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率1:2.7を実現。新デザインの採用により操作性や質感も向上しました。さらに、独自開発した専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズが可能になりました。

-

-

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD b070(Model )

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)は、APS-Cサイズミラーレス一眼用の大口径標準ズームレンズです。普段使いに最適な17-70mm (35mm判換算:25.5-105mm相当)、ズーム比4.1倍を実現。画面全域において高い解像性能を維持します。また、手ブレ補正機構VCの搭載や、静かで滑らかなAF、フォーカスブリージングを抑えて快適な動画撮影をサポートします。大口径F2.8の高画質を静止画と動画、双方の撮影で手軽に楽しめる実用性の高いレンズです。

望遠ズームレンズ

-

-

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD a058(Model )

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)は、広角端で開放 F2を達成し、準広角35mmから望遠150mmまで、ポートレート撮影で使用頻度の高い画角を1本でカバーします。大幅な大口径化と高画質を実現、リニアモーターフォーカス機構VXDにより高速・高精度AFを達成しています。新デザインの採用により、操作性や質感も向上しました。独自開発の専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズも可能になりました。

-

-

50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD a069(Model )

50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A069)は、70-300mm使用時の「広角側が少し物足りない」の声に応え、広角側を50mm始まりに。望遠域300mmまでカバーしながらも非常にコンパクトなサイズを実現しています。また、50-300mm全域で高画質を達成。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)や手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)の搭載により、あらゆる撮影を強力にサポートします。さらに、広角端では最短撮影距離0.22m、最大撮影倍率1:2の高い近接撮影能力で、存分にハーフマクロの世界を楽しめます。気軽に本格的な撮影が楽しめるこの万能ズームレンズが、作品づくりの可能性を広げます。

-

-

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 a065(Model )

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)は、市場でご好評をいただいている大口径望遠ズーム「70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)」(以下Model A056)からさらなる進化を遂げ、第2世代「G2」モデルとして誕生しました。本機種では、タムロン独自の手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)を新たに搭載。クラス最小・最軽量*の機動力を維持しながら、より安定した撮影が可能です。また、初代Model A056から光学設計を一新し、ズーム全域で妥協のない高画質な写りを実現。広角端の最短撮影距離も初代の0.85mから0.3mへ短縮することに成功しており、非常に短い最短撮影距離による、本レンズならではのユニークな写真表現が楽しめます。*手ブレ補正機構搭載フルサイズミラーレス用大口径F2.8望遠ズームレンズにおいて。(2023年8月現在。タムロン調べ)

-

-

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD a047(Model )

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)は望遠撮影をより多くの方に楽しんでいただくために生まれました。幅広い望遠域をカバーしながらも、軽量・コンパクトサイズを実現。特殊硝材の採用により、色収差をはじめとした諸収差を抑制し、高画像と美しいボケ味が楽しめます。また、AF駆動には静粛性に優れた高速・精密なステッピングモーターユニットRXDを搭載。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の他、ポートレートやスナップなど、手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。

超望遠ズームレンズ

-

-

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD a067(Model )

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)は、広角端50mm始まりでズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応の超望遠ズームレンズです。50-400mm全域で妥協のない高画質を実現するレンズでありながら、100-400mmクラス同等の小型・軽量サイズを達成。リニアモーターフォーカス機構VXD、手ブレ補正機構VCを搭載し、スポーツや野鳥などの撮影で、被写体の動きに素早くピントを合わせられます。近接撮影能力にも優れ、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影も可能です。Model A067は、圧倒的な高画質と機動力を兼ね備えた新しい超望遠ズームレンズです。

-

-

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD a057(Model )

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)は、望遠側の焦点距離500mmを確保しながら、手持ち撮影も可能な小型化を実現。高画質な描写性能はそのままに、超望遠500mmの世界を手軽にお楽しみいただけます。追従性に優れた高速・高精度AFと、手ブレ補正機構VCの搭載により、超望遠域での手持ち撮影をサポートします。

高倍率ズームレンズ

-

-

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD a071(Model )

これまでタムロンが培ってきた高倍率ズームレンズの技術力やノウハウを注ぎ込み、28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)は誕生しました。高倍率ズームとしては世界初となるF2.8スタートの明るさを確保。広角端28mmから望遠端200mmにいたるズーム全域においても高い描写性能を実現します。

-

-

28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD a074(Model )

28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD (Model A074)は、ズーム倍率10.7倍でコンパクト、汎用性に優れたソニー Eマウント用高倍率ズームレンズです。フルサイズミラーレス一眼カメラ用高倍率ズームレンズとして、クラストップレベルの高画質を誇り、高速・高精度AFのVXDと、手ブレ補正機構VCを搭載。レンズ交換不要であらゆる「撮りたい」に対応できる、行動派レンズです。

-

-

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD b061(Model )

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)はズーム比16.6倍を実現し、AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。特殊硝材をバランスよく配置したことで、画面の中心から周辺まで高い描写性能を維持し、クラストップレベルの高画質を実現しています。優れた近接撮影能力と手ブレ補正機構VCも搭載。広角から超望遠まで高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

単焦点レンズ

-

-

20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f050(Model )

F/2.8の明るさと高い近接撮影能力を合わせ持つレンズが登場。Model F050は超広角撮影を本格的に楽しめる20mmの単焦点レンズです。最短撮影距離0.11mまで寄れば、未体験の超広角世界を楽しむことができます。

-

-

24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f051(Model )

“驚異的に寄れる”広角単焦点レンズが登場。Model F051は広角写真のバリエーションを広げる焦点距離24mm、最短撮影距離0.12mを実現しています。撮影のフットワークを軽くする小型・軽量設計でスナップに最適なレンズです。

-

-

35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f053(Model )

ミラーレス専用設計のソニーEマウントレンズシリーズに単焦点35mmが登場。Model F053はF/2.8と大口径でありながら最短撮影距離0.15mまでの近接撮影が可能。被写体が引き立つ美しいボケを楽しむことができます。

-

-

90mm F/2.8 Di III MACRO VXD f072(Model )

90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072)は優れた解像力ととろけるボケ味。進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用した、コンパクトな中望遠マクロレンズです。